研究報告書

【研究テーマ】

ICT脳リハビリ教材『脳楽習』全国展開を目指す、千葉大学との認知機能効果測定共同研究

──脳楽習教材の効果検証──

【研究背景・意義】

2019年現在、日本は総人口に占める65歳以上人口の割合が28.4%となっており、今後も高齢化率は上昇していくことが予測されている1。65歳以上の高齢者の認知症患者数と有病率の将来推計をみると、2012年は認知症患者数が462万人、有病率15.0%であったが、2025年には約700万人、有病率20.0%になると見込まれている2。このように、人口の高齢化に伴い、認知症高齢者数も増加していく。

認知症には原因疾患別に多彩なコミュニケーション障害が出現する3とされている。コミュニケーションとは、2者間で何らかの概念や情報を交換する行為であり、人の生活手段として欠くことができないばかりでなく、人としての存在の根幹をなす活動のひとつでもある4。コミュニケーション場面では、語彙や文法構造など言語機能を活用して相互に情報を伝達しているが、それ以外にも、声のイントネーションの強さ、速さ、表情や視線の動き、身振りなどの「非言語」の情報から、話し相手の意図を判断し、気持ちを推測するといった語用論的能力(文脈から情報を適切に処理する能力)を用いることで、受け取る情報の正確性を高めている5。

加齢による聴覚や視覚といった感覚レベルの障害も加わり、認知症者の70%以上が何らかのコミュニケーション障害をもち、コミュニケーション障害は認知症者を取り巻く生活に広く影響する6。一方で、認知症者のためのコミュニケーションスクリーニングテスト(CSTD)で、単語レベルの理解が困難で自分の意思を言葉で伝えることも難しいものは全体(78例)の4%に過ぎず、多くの認知症患者にはコミュニケーションに関する何らかの残存機能が保たれていることが報告されている7。また、失語症者は日常会話においても周囲の他者との意思疎通が困難になりやすいこと8や、失語症をはじめとする高次脳機能障害では、症状や回復過程の個人差が大きく、介入の必要性があることがいわれている9。失語症例に対し長文読解・音読や構文課題といった構文理解訓練を実施した結果、失語症構文検査(読解)レベルの改善や、コミュニケーション行動の改善した症例が報告されている8,9。これらのことから、長文読解や構文課題といった適切な機能訓練を実施することによって、コミュニケーション機能の維持・改善が期待できると考えられる。

言語・コミュニケーションに関する専門職として言語聴覚士が挙げられる。日本言語聴覚士協会によると、言語聴覚士とはことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職とされている10。しかし、専門職である言語聴覚士は理学療法士の10分の1程度であり、特に介護保険関連分野では人材確保困難のため配置できていない事業所が多い。介護認定を受けた高齢者が利用するデイサービスは、現在日本に42,000か所程度あるが、言語機能改善を目的と標榜する事業所は30か所程度である。地域によっては、近隣に言語聴覚士がおらず、言語機能やコミュニケーション機能に関する相談先がないといった問題も生じている。また、専門職不在のデイサービスにおける機能維持リハビリにおいては、インターネットから引用した脳トレーニングクイズを行う等にとどまり、十分な介入ができていない現状がある。

こうした現状を踏まえて作成されたICT脳リハビリ教材『脳楽習』(以下、脳楽習)は、認知症予防、認知機能維持・言語障害の改善のためのITを活用した言語・認知リハビリ教材である。これは、グループでも個人でも取り組める教材である。専門的な知識や技術、特別な場所の準備などを必要とせず、高齢者の認知症予防、認知機能やコミュニケーション機能の維持・改善に必要な社会的交流と知的活動を提供することができる。脳楽習には4種類の教材(コミュニケーションシリーズ、学習プリントシリーズ、集団体操動画シリーズ、介護レクシリーズ)があり、本研究では文書読解時の調査を行うため、学習プリントシリーズを用いた(以下、特に指定のない場合は脳楽習とは学習プリントシリーズを指すこととする)。脳学習教材の目的は、

- ①文字の読み書きや計算により、作業記憶を鍛える、

- ②スタッフと1対1のコミュニケーションにより、言語機能を活性化させる

- ③学習や記憶の再生により、前頭前野を鍛える

- ④計算を通じて、注意力・集中力を鍛える

- ⑤思考過程を通じて、ワーキングメモリー(作業記憶)が鍛えられる

- ⑥興味・関心を持つことで、意欲的、主体的行動を促す

- ⑦最後まで取り組むことで、遂行機能を鍛える

──という7項目が挙げられている。また、その特徴として、①ジャンルが8種類あり関心のあるジャンルから学習できる、②レベルが10段階(認知症中等度レベルの10級から健康高齢者予防レベル1級までの10段階)あり、できるレベルから楽しく解ける、③オリジナルイラスト800種が、文字の意味理解促進、④プリントは2530種類あり飽きずに、新鮮な気持ちで取り組める、⑤教材はクラウド配信型、⑥開始級が分かるフローチャート式、という6項目が挙げられている。この脳楽習教材では、成人が取り組みやすい内容かつ読みやすい文書構成を意図して作成されており、利用者の状況に合わせたレベルから開始し、課題の達成状況に応じてステップアップしていく。レベル10では絵や図が中心となっており、レベル1では文書のみで構成されている。本研究では、脳学習教材のうち文書のみで構成されているレベル3からレベル1までの教材を用いた。脳楽習は、有限会社ミカタの言語リハビリ特化型デイサービスにおいて、既に10万人を超える利用者に活用されており、言語検査での正答率の上昇や脳血流測定では注意課題実施時に前頭葉の血流が増加するといったように、その効果が検証されている。しかし、これらの効果検証は社内において実施されたものであり、エビデンスとして明確に外部に示す結果としては十分とは言えない。

脳楽習教材の効果に関する客観的評価として、眼球運動の計測を挙げることができる。眼球運動は、比較的簡便かつ非侵襲的に検査ができ、中枢神経の働きや精神状態(心の動き)を強く反映するもの11である。西村ら12は、眼球運動の研究は、観察時における視線の動きを追跡することにより、情報の取り込みの傾向や特徴を把握することができると述べている。また、眼球運動は視覚認知機能を反映した生理学的指標であること13や、視線を向けることは注意を向ける部位を示していることから、眼球運動の計測によって注意障害、視覚認知障害などの高次脳機能の評価につなげることができると期待されている14。

そこで、本研究では、脳楽習教材読解時の眼球運動と、一般的な文書読解時の眼球運動とを比較・検討することで、脳楽習教材の客観的評価を行うことを目的とした。

多くの介護関連事業において、人材確保困難への対応および根拠のあるリハビリの実施が求められている。本研究において脳楽習の効果が検証されることで、利用者に対して根拠のあるリハビリを提供することが可能となる。脳楽習教材を活用する利用者は、脳リハビリを通じた知的活動を社会的交流の中で楽しみながら行うことができ、コミュニケーション機能の維持・改善だけでなく生活の質の改善にもつながる。また、脳楽習は専門的な知識や技術を必要せず利用できるという特徴があり、専門職不在の地域、人材確保困難や働き方改革による業務効率化に悩む介護関連事業所を支援することにもつながる。

【研究目的】

本研究は、脳楽習教材の効果を検証することを目的とした。

【研究方法】

1.研究対象者

言語リハビリミカタの利用者のうち、以下の選定基準に該当する方10名程度

選定基準

- 文書読解が可能であり、その後のキーワード回答時に発話が可能な者

- 眼球運動計測装置アイトラッカーが使用可能である者

- 言語リハビリミカタの言語聴覚士によって研究遂行に支障がないと判断された者

除外基準

- 眼瞼下垂やハードコンタクトの使用によってアイトラッカーが使用できない者

2.データ収集

(1)対象者の基本属性情報の聴取または介護記録からの転記

調査用紙を用いて、介護記録等から対象者の基本属性情報を転記した。

転記項目:年齢、性別、既往歴、要介護度、施設利用期間、日常生活自立度、内服状況、教育歴、生活歴

(2)眼球運動の計測

眼球運動計測装置はTobii Pro グラス 2を使用した。Tobii Pro グラス 2はウェアラブルタイプのアイトラッカーであり、眼鏡のように身に着けて計測を行うため、より現実に近い状況での眼球運動の計測を行うことが可能となる。眼球運動計測装置Tobii Pro グラス 2と計測時の様子は図1参照

(3)眼球運動計測に使用した文書

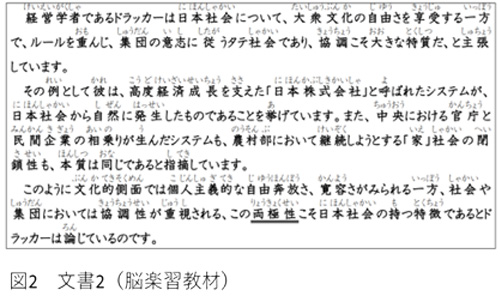

眼球運動計測時に使用する文書は4種類用意した。文書1は一般的な文書、文書2~4は脳楽習教材を用いた(表1)。一般的な文書は脳学習教材の文書と文書の読みやすさにおいて学年レベルが同等となるよう、リーダビリティ評価15を用いて選定した。リーダービリティーとは、文章の読みやすさの尺度のことである。Web上に公開されているツールを用いて、テキストが小学1年から高校3年までのどの学年レベルに近いか判定することができる。文書2~4のリーダビリティは高校2年生相当と判定されたため、文書1は高校2年生の学習教材を用いた。その後、文書1は高校2年生の教科書を参考に、文字サイズを10.5ポイント、フォントを明朝体に調整した。文書2~4の脳楽習教材は本文部分をそのまま使用した(図2)。脳楽習教材レベルは1が最も難易度が高い設定であるが、リーダビリティ評価ではレベル2、レベル3ともに高校2年生相当であったため、3種類全てを用いてデータ収集を行った。各文書のキーワードは研究者2名で検討し、意見が一致したものを文書毎に10個用意した。また、本研究に用いた文書2~4は、対象者がデイサービス利用時に使用していない文書を用いた。

(文書1)

| 出典 | 概要 | キーワード例 | 文字数 | |

| 文書1 | 高校2年生の学習教材 | ヨーロッパ言語への考え方と言語教育 | ヨーロッパ,学校,文明,言語,議論など | 384字 |

| 文書2 | 脳学習教材レベル1 | ヒートアイランド現象 | 都会,ヒートアイランド,アスファルト,緑,気温など | 360字 |

| 文書3 | 脳学習教材レベル2 | 歌手美空ひばりの生涯 | 歌手,美空ひばり,記憶力,百人一首,国民栄誉賞など | 202字 |

| 文書4 | 脳学習教材レベル3 | 生物(マンボウ)の生体 | 巨体,海水魚,マンボウ,円盤形,卵など | 162字 |

(3)インタビュー調査

眼球運動計測後、文書1と文書2を提示し、読みやすさや見やすさについて感じたことを語ってもらった。

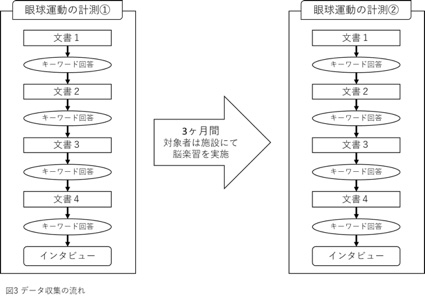

(4)データ収集の流れ

データ収集の流れを以下に示す(図3)。データ収集は、初回計測および3か月後にも計測を実施しており、対象者毎に3か月の期間をあけて合計2回実施した。

3.データ分析

文書読解後のキーワード正答数および眼球運動データは数値化し、統計的分析を行った。キーワード正答数は、文書1と文書2~4との比較(1回目および2回目)、同一文書の前後比較、1回目と2回目の差の比較を実施した。眼球運動データは総注視時間、総注視回数、平均注視時間、総サッカード時間を算出し、文書1と文書2~4との比較(1回目および2回目)、同一文書の前後比較、1回目と2回目の差の比較を行った。すべての対象者が文書1~4を用いて眼球運動データを収集しているため、対応のあるt検定を行った。分析には、R version 3.6.2を使用した。

【結果】

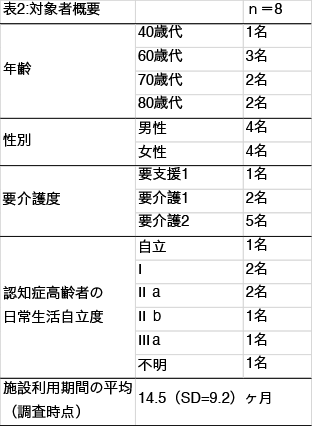

1.対象者

本研究の対象者は8名であった(表2)。研究に同意した13名のうち、アイトラッカーのキャリブレーションができなかった3名および眼球運動データの取得率が著しく低かった2名は対象から除外した。対象者は女性4名、男性4名、年齢は40歳代から80歳代、要介護度は要支援1~要介護2、認知症高齢者の日常生活自立度はⅠ~Ⅲaであった。施設利用期間は最も短い対象者で1ヶ月未満、最も長い対象者で28ヶ月であった。

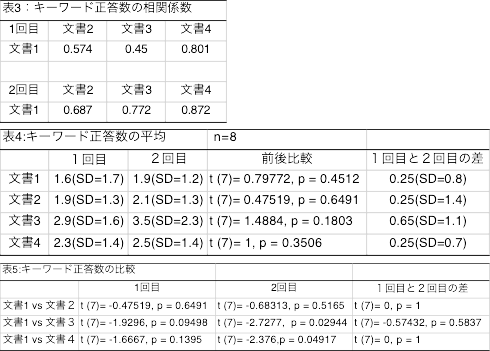

2.キーワード正答数

キーワード正答数は各文書において0~7の範囲であった。キーワード正答数は文書1と文書2、文書1と文書3、文書1と文書4の間でそれぞれ相関していた(表3)。各文書の平均は表4参照。また、各文書の前後比較として1回目の文書1と2回目の文書1、1回目の文書2と2回目の文書2、1回目の文書3と2回目の文書3、1回目の文書4と2回目の文書4で比較を行った。キーワード正答数の比較(表5)では、1回目および2回目の計測における文書1と文書2~4の正答数を比較した。さらに、学習効果をみるために、対象者毎に[(1回目の文書1の正答数)―(2回目の文書1の正答数)=文書1の1回目と2回目の差]のように、文書2~4でも1回目と2回目の差を計算し、それらの値を用いてt検定を行った。

キーワード正答数の平均(表4)をみると1回目に比べ2回目の方が全体的に上がっていた。キーワード正答数の比較(表5)では、2回目の文書1と文書3、文書1と文書4の間にそれぞれ有意差があったが、その他の比較では有意差はみられなかった。

3.眼球運動

データ分析の際に各文書にはAOI(Area Of Interest:関心領域)を紙面上と本文上に設定した(図4参照)。

図4 AOIの例:青は紙面上、赤は本文上に設定したAOI

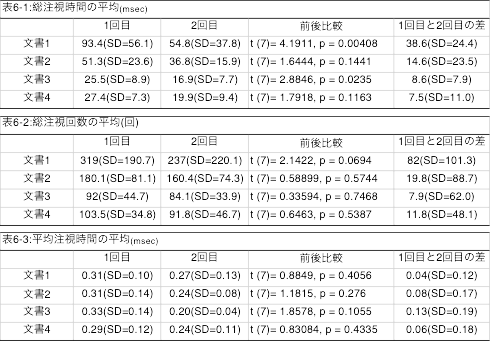

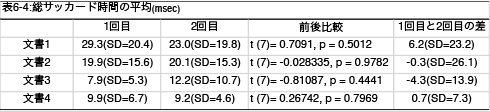

文書読解時の眼球運動データは、本文上に設定したAOIにおける総注視時間、総注視回数、平均注視時間、総サッカード時間を分析に使用した。各データの平均値は表6-1~4を参照。本研究では、眼球運動の計測を3か月の間隔を空け、2回行っているため、まず各文書の前後比較(前後比較は1回目の文書1vs2回目の文書1、文書2~4についても同様の比較)を行った。次に、1回目と2回目の差は、[(1回目の文書1の値)-(2回目の文書1の値)=文書1の1回目と2回目の差]のように、文書2~4でも1回目と2回目の差を計算し、それらの値を用いた。

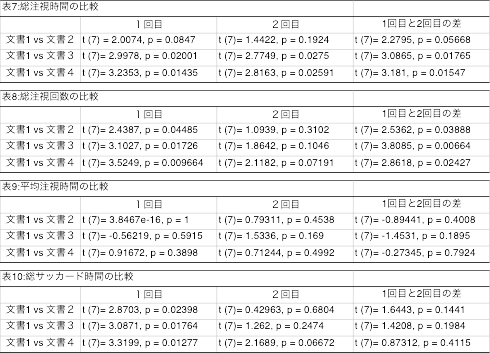

次に、脳楽習教材の効果を評価することを目的として、文書1(一般的)と文書2~4(脳楽習教材)の比較を行った。以下に、各文書における総注視時間、総注視回数、平均注視時間、総サッカード時間の比較結果を示す(表7~10)。

各文書の前後比較(表6-1~4)では、文書1および文書3の総注視時間で有意に減少していた。その他の項目では有意差はみられなかったが減少傾向であった。

総注視時間の比較(表7)では、1回目および2回目において文書1と文書3、文書1と文書4の間で有意差があった。1回目と2回目の差の比較も同様に、文書1と文書3、文書1と文書4の間で有意差があった。

総注視回数の比較(表8)では、1回目は文書1と文書2、文書1と文書3、文書1と文書4のそれぞれで有意差があったが、2回目では有意差はみられなかった。1回目と2回目の差の比較では、文書1と文書2、文書1と文書3、文書1と文書4のそれぞれで有意差が認められた。

平均注視時間の比較(表9)では、1回目、2回目および1回目と2回目の差の比較の全てで有意差はみられなかった。

総サッカード時間の比較(表10)では、1回目は文書1と文書2、文書1と文書3、文書1と文書4のそれぞれで有意差があったが、2回目では有意差はみられなかった。1回目と2回目の差の比較でも有意差はみられなかった。

【考察】

1.対象者

本研究の対象者は、男女各4名であり性別の偏りはなかった。また、言語リハビリミカタの施設利用期間は1ヶ月未満~28ヶ月と利用初期から長期利用まで幅広い対象者が含まれた。

2.キーワード正答数

文書読解後のキーワード正答数は1回目、2回目ともに文書1と文書2、文書1と文書3、文書1と文書4の間でそれぞれ相関していた(表3)。このことから、文書1の正答数が多い者は文書2の正答数も多い(以下、文書3、文書4についても同様)と言える。つまり、本研究で比較対象とした文書1(一般的)と文書2~4(脳楽習教材)は、リーダビリティ評価にて学年レベルをそろえており、キーワード正答数が相関していることから内容の難易度には大きな差がなかったことが言える。このことから、眼球運動データの分析結果における各文書の差は、文書の内容の難易度ではなく、その他の文書の要素(文字の大きさや配置など)が影響していると考えられる。

また、各文書のキーワード正答数の前後比較では有意差は認められなかったが、平均値が上昇していることから、3か月後には学習効果があり、正答数の上昇傾向につながったと考えられる。

3.眼球運動

文章を文意が理解できる程度に判読している場合の眼球運動の一般的特性として以下の4点が挙げられている16。1)読書時の眼球運動は文字の上を滑らかに移動する追従眼球運動(pursuit)ではなく、注視(fixation pause)とサッカード(saccade)の繰返しである。2)注視位置は文字上にある場合が多いが、文字間にある場合もある。3)注視時間は150〜500msecで、殆どは200〜300msecである。4)サッカードの大きさは文字数で2〜5文字で、殆どが3〜4文字である。サッカードの大きさや注視時間は読み手や提示文章によって変化し、また、同一被験者でも拾い読みや校正読みのように読みの状態が異なると変化することが言われている16。

ここででは、計測した眼球運動データに基づき、以下3つの比較について検討する。

(1)各文書の前後比較

各文書の1回目と2回目のデータを比較した結果、総注視時間・総注視回数の減少という傾向がみられた(表6-1~4)。これは、3ヶ月の間隔を空けてはいるが、1回目の計測と比較して2回目では学習効果や文書と眼球運動計測への慣れがあったためだと考えられる。特に、文書1においては総注視時間有意に減少していた。しかし、眼球運動データの平均(表6-1~4)をみると、文書1は他の文書に比べ1回目の総注視時間・総注視回数が大きい値となっており、初めて読む場合には文書2~4と比較して時間がかかる文書であることが推測できる。また、文書1の2回目の総注視時間・総注視回数の平均は文書2~4の1回目と比較しても大きい値であるため、前後比較の結果から文書1の学習効果が文書2~4と比較して高いとは言えない。

(2)文書1と文書2~4の比較

総注視時間の比較(表7)をみると、総注視時間は1回目・2回目ともに文書1に比べ文書3、文書4では有意に減少している。文書2では有意差はなかったが減少傾向がみられた。注視時間は眼が情報を読み取っている時間と考えられるため、文書1に比べ文書2~4で文書全体を通した総注視時間が短くなっていることは、文書2~4ではより効率的に文書から情報を読み取っていると言える。

総注視回数の比較(表8)をみると、1回目の総注視回数は文書1に比べ文書2~4で有意に減少している。2回目では有意差はみられなかったが、文書1と比較して文書2~4では減少傾向がみられた。注視回数は1度の注視で得られる情報が少ない場合や内容確認等のために読み戻りを行うことで増加につながると考えられる。また、初坂ら17は、中高齢者と若年者の読書中の眼球運動を比較し、中高齢者は若年者と比べて読書速度低下がみられたと報告している。その主要因として、注視時間に差異はないが、戻り回数を含めた注視回数の増加とサッケード幅の減少が挙げられている。本研究では若年者との比較は行っていないが、先行研究同様、平均注視時間の比較(表9)では1回目、2回目ともに文書1と文書2~4で有意差がなかった。このことを考えると、総注視回数によって読書速度が影響を受けていると考えられる。つまり、文書1に比べ文書2~4では1度の注視で得られる情報が多いため、総注視回数の減少につながり、そのことが読書時間の短縮にもつながるといえる。

総サッカード時間の比較(表10)では、 2回目では有意差はみられなかったが、1回目の総サッカード時間は文書1に比べ文書2~4で有意に減少している。総サッカード時間は、次の注視点までの移動にかかった時間の合計であり、文書上での注視時間以外の時間である。これは、視線の総移動時間と考えることができる。文書中の改行で次の注視点を見失うことや次の注視点が定まりにくいことで、増加する傾向があると考えられる。1回目の計測において、文書1に比べ文書2~4で総サッカード時間が有意に減少していたことは、文書2~4では注視点が定まりやすく、適切に視線移動が行えていたと言える。

(3)1回目と2回目の差の比較

各眼球運動データにおける1回目と2回目の差の比較(表7~10)では、各文書において1回目の計測と比較して2回目の計測結果がどの程度変化したかを比較している。これは、各文書に対する学習効果の評価と考えることができる。総注視時間では文書1に比べ文書3と文書4で、総注視回数では文書1に比べ文書2~4で有意に減少が認められた。また、眼球運動データの平均(表6-1~4)をみても、各データの数値が改善していることが分かる。このことから、文書1と比較して文書2~4では繰り返し読むことによって、より効率的に情報を得られており、反復による学習効果が高いと考えられる。

【結論】

脳楽習教材の文書と比較用に難易度をそろえた一般的文書を用いて眼球運動の計測を実施した。その結果、一般的文書と比べ脳楽習教材では、総注視時間および総注視回数が有意に減少しており、脳楽習教材の文書は利用者にとって効率的に読解が可能な文書であると示唆された。また、脳楽習教材の文書では、繰り返しによる文書読解の効率化が見られており、学習効果の高い文書構成になっていることが明らかとなった。脳楽習教材のように、効率的に読むことができる文書を用いたリハビリは、利用者本人にとっての達成感や充足感につながり、意欲の向上が期待できるとともに、質の高いリハビリを受けることでコミュニケーション機能の維持・改善にも貢献できると考える。

お問い合わせフォーム

お問い合わせフォーム